14º Acampamento Terra Livre - Foto Rogério Assis Mobilização Nacional Indígena

UM PASSADO E SEUS FUTUROS: COMO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL É ATRAVESSADA POR DIFERENTES TEMPORALIDADES E POR QUE ISSO IMPORTA PARA O PRESENTE

Rodrigo Turin

“O passado nunca está morto. Nem sequer é passado”. A célebre frase de William Faulkner tem sido recuperada nos últimos anos por diversos historiadores para expressar uma mudança de sensibilidade em relação ao tempo. Em oposição a uma visão do passado como “aquilo que passou” ou como “algo que não mais existe”, essa nova sensibilidade temporal tem apontado para as diferentes formas como o passado se faz presente. Isso é mais evidente, à primeira vista, para as experiências traumáticas do século XX, como o Holocausto ou as violências das ditaduras latino-americanas, que continuam a assombrar o nosso tempo contemporâneo. Mas essa mesma ideia também é pertinente, de maneira mais geral, para os passados fundantes da nossa ordem político-social, como é o caso da Independência. Dito de modo mais claro: a Independência, como experiência histórica, não pode ser reduzida a uma série de eventos singulares ocorridos há 200 anos, mas deve ser entendida como algo que reverbera profundamente e de diferentes modos em nossa experiência presente – queiramos ou não.

E o que significa isso, objetivamente? Significa que pensar esse passado, hoje, implica um duplo exercício: entender o modo como ele ainda nos constitui e, simultaneamente, as formas como nós o constituímos. No primeiro caso, é fundamental entender como esse evento criou novas realidades que ainda nos afetam, como o Estado-nação ou a ideia de um “povo brasileiro”, mas também um modo próprio de conceber o tempo. A construção dessa realidade política, o Estado-nação brasileiro, dependia de uma nova forma de legitimação e de orientação do poder. Se, no Antigo Regime, os monarcas absolutistas tinham suas legitimidades assentadas em princípios teológicos ou dinásticos, não precisando que seus súditos se reconhecessem como integrantes de uma história comum, o Estado-nação demandava a criação de uma identidade homogênea, cujo tecido era a própria temporalidade. No mesmo movimento em que a ideia moderna de soberania cobrava um vínculo representativo entre o Estado e a sociedade, formava-se um novo conceito de história que reordenava as relações entre passado, presente e futuro. A singularidade da nação deveria se espelhar na singularidade de um tempo nacional, abarcando todos os sujeitos que, a partir de então, deveriam ser entendidos como “brasileiros”.

Nesse processo de singularização e homogeneização do tempo nacional muitos foram hierarquizados ou simplesmente excluídos, como é o caso das mulheres, dos indígenas e dos escravizados. Afinal, a homogeneização do tempo da nação implicava a universalização de uma singularidade, no caso, a do homem branco e proprietário. A temporalidade da cidadania era, portanto, assimetricamente distribuída ou mesmo vetada, de acordo com os corpos e as posições sociais. E isso implicava todo um gerenciamento político e social, com suas tecnologias próprias, definindo quem podia votar, quem podia ser eleito, quem podia se manifestar, mas também quem podia ser narrado como agente histórico. Uma dessas tecnologias de sincronização nacional foi a própria disciplina histórica. Caberia a ela posicionar diferentes sujeitos, espacialmente distintos, em um mesmo tempo – fazendo-os reconhecerem-se em um mesmo presente, herdeiros de um mesmo passado, construtores de um mesmo futuro.

É certo que a elaboração desse tempo nacional também permitiu a sua disputa e mesmo sua contestação, por mais restringidas e limitadas que fossem. Desde a Independência temos vários exemplos – resgatados de forma contundente pela historiografia contemporânea – das resistências dos sujeitos subalternizados, reivindicando espaços e reelaborando formas de figuração do futuro nacional. De todo modo, não há como negar a hegemonia daquela temporalidade singular e linear na sincronização dos indivíduos e das instituições, orientando-os a um futuro cuja promessa apontava para realização plena da homogeneidade nacional. Um futuro, é importante enfatizar, cuja força estava menos em sua concretização do que no ato mesmo da promessa sempre reiterada, e cuja funcionalidade era justificar os sacrifícios de cada presente e suas hierarquias. O tempo da nação sempre foi, portanto, um tempo sacrificial para boa parte de sua população, penalizada em nome de um horizonte grandioso a ser aguardado.

Talvez o que mais se destaque nos modos de relação que nosso presente mantém com o evento da Independência seja a perda da evidência daquela forma de futuro que marcou o tempo da nação. Uma pesquisa recente, promovida pelo Museu do Amanhã, indicou que 77% dos jovens manifestam incerteza em relação ao futuro, do mesmo modo como se constatou, em outra pesquisa, que 69% dos brasileiros acreditam que o país está em declínio. Sem contar os efeitos da crise climática, que ameaçam a própria existência de qualquer futuro humano. Não espanta, nesse sentido, que disputas políticas hoje recorram muito mais a imagens de passados idealizados perdidos do que propriamente a projetos de futuros diferentes e inéditos.

Tudo isso revela como aquele futuro da promessa da nação tem se tornado, em nosso presente, cada vez mais opaco e incerto, tendo sua própria existência colocada em questão. Esse esvaziamento da temporalização futurista e singular da nação também não deixa de estar estreitamente relacionado à emergência pujante daqueles outros tempos que foram repetidamente apagados em nome da sincronização nacional. Os tempos que se abrem com as lutas dos movimentos negro, indígena, quilombola, feminista, LGBTQI+, são tempos que não se colocam como simples substituições para uma nova monocultura temporal da ideia de nação. Eles representam, acima de tudo, uma forte reivindicação de formas próprias, alternativas e plurais de viver o tempo. Com isso, o modo de presença do passado da Independência, hoje, é marcado pelo desafio de enfrentar os efeitos da forma de temporalidade que herdamos dele, nos levando a considerar se é possível pensar a nação para além da singularidade temporal que a fundou. Um passado, enfim, que nos cobra outras formas de imaginar futuros, assim como novas perspectivas de futuros que nos demandam outras formas de visitar esse passado.

Saiba mais

KRENAK, Ailton. O eterno retorno do encontro. In: Novaes, Adauto (org.). A Outra Margem do Ocidente. São Paulo: Minc-Funarte/Companhia Das Letras, 1999.

PIMENTA, João Paulo G. A independência do Brasil como uma revolução: história e atualidade de um tema clássico. História da historiografia, Ouro Preto, v. 2, n. 3, p. 53-82, 2009. DOI: https://doi.org/10.15848/hh.v0i3.69.

TURIN, Rodrigo. Os tempos da Independência: entre a história disciplinar e a história como serviço. Almanack. Guarulhos, n. 25, ef00120, 2020. DOI: https://doi.org/10.1590/2236-463325ef00120.

Um monumento para a memória da Independência do Brasil

A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL EM CANTOS:

TEIXEIRA E SOUSA E O MONUMENTO À HISTÓRIA DA NAÇÃO NO SÉCULO XIX

Eduardo Wright Cardoso

Entusiasmado com o que considerava ser um acontecimento único e exemplar, nosso artesão, carpinteiro de formação, reúne seus instrumentos para, nas suas próprias palavras, “erguer” um “monumento” à Independência do Brasil. Depois de quase cinco anos de dedicação, a primeira parte da obra é apresentada em 1847. A recepção inicial do público, contudo, deixa a desejar. As críticas e a indiferença o fazem vacilar. Recebe também, é verdade, elogios de amigos e admiradores. Não sem hesitar, o jovem artesão retoma o trabalho e, após mais alguns anos, o dá por concluído em 1855. Ainda que pouco conhecida, sua obra subsiste até hoje. Para conhecê-la não é necessário visitar algum Museu ou Arquivo; bastam alguns cliques. Isso porque, para erguer o monumento dedicado a um dos principais acontecimentos da história política brasileira, nosso carpinteiro não se valeu de um único prego e muito menos de um martelo. Como era versado também nas letras, ele optou por erigir seu monumento utilizando rimas e estrofes:

“Meu canto, onde só fala a natureza;/ Presta ouvidos à Lira Fluminense,/ Ajuda-me a vencer tamanha empresa!/ Ah! que se o vate tanto esforço vence,/ Maior honra não quer, maior grandeza!/ Pois tenho o prêmio na elevada glória/ De haver cantado ao mundo a Pátria História!” (Canto I, XXIX).

Esses versos são parte do poema épico A Independência do Brasil, de Antônio Gonçalves Teixeira e Sousa. Afrodescendente nascido em uma família humilde de Cabo Frio, no ano de 1812, nosso artesão precisou aprender ofícios técnicos para garantir seu sustento, como a carpintaria e a tipografia, mas jamais abandonou o gosto pela literatura. Ao longo de sua vida que se estendeu até 1861, foi autor de diversas obras, escritas em diferentes gêneros literários: além da poesia, Teixeira e Sousa publicou, por exemplo, tragédias, como Cornélia (1840) e O cavaleiro teutônico (1855) e romances, como Gonzaga ou A conjuração de Tiradentes (1848-1851) e O filho do pescador (1843), este considerado o primeiro romance brasileiro.

A Independência do Brasil, contudo, talvez seja sua produção mais audaciosa. Afinal, o monumento é grandioso, não há dúvidas. A obra conta com 12 cantos e mais de 12 mil versos. É mais extensa, portanto, do que outras epopeias, como a Eneida, de Virgílio, a Divina Comédia, de Dante, ou Os Lusíadas, de Camões, obras que Teixeira e Sousa, aliás, faz questão de mencionar e que lhe serviram de inspiração. Em comum, os poemas épicos ou as epopeias, gênero literário existente desde a Antiguidade, costumam narrar, em versos, eventos considerados heroicos ou grandiosos, ações que, como o processo de Independência, deveriam ser imortalizadas. Exatamente por isso nosso vate, ou poeta, se vale da “régua” da épica para cantar o drama nacional.

Mas, como na carpintaria, algumas regras precisam ser respeitadas – do contrário, as bases da obra podem revelar fissuras ou fragilidades. É isso o que sugere Antônio Gonçalves Dias (1823-1864), poeta e escritor que, sob pseudônimo e em diversos artigos no jornal Correio da Tarde, em 1848, condena asperamente o poema do nosso artesão. Para o crítico, a obra é cansativa, enfadonha e excessivamente longa, além de equivocada na ideia e na execução. No fim, a principal reprimenda diz respeito à opção de Teixeira e Sousa por cantar um acontecimento moderno, como a Independência, utilizando um gênero literário antigo. Segundo o crítico, a épica estaria, no século XIX, em descompasso com o presente. Isso não impediu que, alguns anos depois, o próprio Gonçalves Dias publicasse uma obra com traços épicos, poema que receberia o título de I-Juca-Pirama (1851).

Mas Teixeira e Sousa não estava só. Amigos e admiradores saíram em defesa de sua obra. É nesse momento que um ainda jovem escritor, de nome Joaquim Maria Machado de Assis (1839-1908), começa a escrever seus primeiros textos. Em um deles, dedicado ao nosso artesão, é possível ler: “Toma a lira de novo, e um canto vibra/ E depois ouvirás a nossa terra/ Orgulhosa dizer: – Grécia, emudece,/ Dos vates berço, abrilhantado surge/ O Gênio adormecido!”. Os versos de 1855 são publicados na Marmota Fluminense, importante periódico do período, administrado pelo escritor e jornalista Francisco de Paula Brito (1809-1861). Foi na tipografia de Paula Brito, aliás, que Teixeira e Sousa publicou muitos dos seus textos. Assim, é possível sugerir que o estímulo de Machado de Assis expressava tanto um sincero entusiasmo pelo “gênio adormecido” quanto uma propaganda em defesa da segunda parte do monumento…

Afinal, o que conta nosso poeta sobre a Independência do Brasil? Para narrar a “Pátria História”, Teixeira e Sousa reproduz discursos políticos, descreve debates em assembleias e na imprensa do período, reconstrói episódios da luta entre portugueses e brasileiros, reconta mitos e motivos indígenas, acompanha anjos na descrição física e geográfica da América, registra, enfim, o que considera ser o triunfo da Liberdade e do regime imperial. A iniciativa chama atenção não apenas pelo acúmulo de cenas e pela extensão, mas também pela rapidez com a qual foi empreendida: enquanto os sócios do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro – instituição fundada em 1838 para narrar a história da nação – debatiam sobre a possibilidade da escrita da história contemporânea, nosso artesão decide tomar a pena e narrar, poucos anos depois do evento de 1822, a história da Independência. Optou, assim, não por um livro de história, mas por uma obra poética: a história em cantos.

Passados mais de 150 anos, a obra do nosso artesão costuma atualmente ser mencionada em poucas linhas ou apenas nos rodapés das páginas de história e da literatura. O poema é, contudo, expressivo das possibilidades e dos limites de ascensão social e do reconhecimento do autor por meio das letras tanto ontem, quanto hoje. As críticas e elogios que suscitou permitem compreender um pouco mais da dinâmica política e econômica em voga. Além disso, o monumento à Independência evidencia as alternativas para registrar o tempo e contar a história no século XIX, pois, como sugere o poeta: “Para o futuro só canto o passado!” (Canto XII, IX). Mesmo enaltecendo o regime imperial, Teixeira e Sousa não deixava de criticar o tratamento oferecido aos indígenas nas Américas e se engajou diretamente nos movimentos de extinção do tráfico e abolição da escravatura. Deixou assim um monumento em papel, uma história contada em versos e cantos sobre o Império do Brasil, mas também sobre si mesmo.

Saiba mais

CASTRO, Sheila Rocha de. Representações da Independência na literatura brasileira, séculos XIX-XXI. 2019. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 2019.

MACHADO DE ASSIS. Obra completa: volume 3 – Conto, Poesia, Teatro, Miscelânia, Correspondência. São Paulo: Editora Nova Aguilar, 2015.

TEIXEIRA, Ivan (org.). Épicos: Prosopopeia: O Uraguai: Caramuru: Vila Rica: A confederação dos Tamoios: I-Juca Pirama. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo; Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2008.

TEIXEIRA E SOUSA, Antônio Gonçalves. A Independência do Brasil: poema épico em XII cantos. Rio de Janeiro: Tipografia de Francisco de Paula Brito, t. I (1847) e II (1855). Disponível em: https://www.literaturabrasileira.ufsc.br/documentos/?id=178472. Acesso em: 15 jun. 2022.

Moeda haitiana com figura do François Mackandal (1968)

NOMES ESQUECIDOS E “DESCONHECIDOS”: AFINAL, AS LÍNGUAS AFRICANAS TÊM ALGO A NOS DIZER SOBRE A INDEPENDÊNCIA BRASILEIRA?

Relembrando algumas histórias esquecidas e identidades africanas e afrodiaspóricas na época da Independência do Brasil

Marc A. Hertzman

Em 1975, Sueli Carneiro tentava batizar sua filha “Luanda” para comemorar a independência recente de Angola, mas foi rechaçada pelo escrivão que “alegava que o nome era ‘desconhecido, esquisito’” (Portal Geledés, 2016). A história nos leva a pensar em outras formas de comemoração e esquecimento em torno de nomes, língua e independências nacionais. Se a experiência da Carneiro revela uma tendência de esquecer ou apagar histórias e identidades africanas no Brasil, que histórias paralelas ou parecidas existem na criação do Brasil? Que nomes e histórias foram apagados por escrivães e outros oficiais no século XIX? Para saber mais destas histórias, podemos tirar inspiração de trabalhos recentes sobre a Revolução Haitiana, que utiliza metodologias de linguística comparada utilizadas por africanistas e nos leva-nos a perguntar: afinal, as línguas africanas têm algo a nos dizer sobre a Independência brasileira? A resposta curta é ‘claro que sim’. Mas ainda temos muitas pesquisas a fazer.

Já é bem documentado que, depois da Revolução Haitiana, Toussaint, Dessalines e outros nomes dos “heróis” da revolução foram adotados por quase toda a parte das américas. Mas mesmo que saibamos sobre isto e outras repercussões da revolução no Brasil, em termos gerais, historiadores tendem a pensar da independência haitiana e brasileira como polos opostos: por um lado a revolução violenta no Haiti e por outro o “Eu fico.” Se o contraste reflete uma certa realidade, as muitas revoltas regionais no Brasil e as mobilizações negras armadas no século XIX nos chamam a atenção de outros processos e tentativas e nos instiga questionar as mitologias da Independência. Como Luiz Geraldo Silva já apontou neste blog, mesmo se muitas vezes esquecidos e marginalizados na historiografia, afrodescendentes jogaram papéis “complexo[s] e profundo[s]” nas revoltas do século XIX. Novas provocações na literatura sobre o Haiti também nos levam a pensar mais sobre o papel dos africanos nessas lutas. Se muitos afrodescendentes intentavam “encarar o passado escravista, compreendê-lo, superá-lo e, a partir daí, construir as bases de uma sociedade verdadeiramente igualitária,” como Silva ressalta, quais foram os objetivos e desejos dos africanos? Obviamente não há uma só resposta, mas podemos seguir vários caminhos na procura de horizontes novos.

Primeiro, há um caminho, já trilhado, mas ainda com amplo espaço por mais trabalho, que busca relações entre africanos e afrodescendentes em várias partes da diáspora. Nosso conhecimento das independências de Haiti e Brasil, por exemplo, mudou graças a obras como o ensaio que João J. Reis e Flávio Gomes publicaram em 2009 sobre o impacto da Revolução Haitiana no Brasil, que enfatiza a importância, não somente de comparar os dois casos, mas também de entender as conexões entre eles. Aqui podemos propor novas perguntas: Se a Revolução Haitiana tinha repercussões importantes no Brasil, será que notícias de insurreições e revoluções no Brasil – ou a formação de Palmares (século XVII), por exemplo – chegaram em praias haitianas antes da revolução de lá? Tenho perguntado isso a vários colegas que estudam o Caribe e ninguém sabe como responder. É um exemplo, entre outros, de perguntas que merecem mais atenção.

O segundo caminho, também já trilhado, é o da demografia. Já temos muitos estudos sobre a presença africana no Brasil durante o século XIX e já é bem conhecido que o tráfico de pessoas escravizadas trazia milhares de africanos ao Brasil: entre 1726 e 1850, por exemplo, chegaram em Brasil mais do que cinco vezes do que chegaram em Haiti. O material bastante rico e denso sobre o volume e demografia das pessoas escravizadas e levadas ao Brasil representa grande base a partir da qual podemos lançar novas perguntas e, aqui, a literatura recente sobre Haiti é especialmente instigante.

Em ensaio escrito em 2017, James Sweet lançou uma chamada de armas, ressaltando, “Já sabemos bastante bem as raízes europeias [da Revolução Haitiana]. Se desejamos entender os campos de conhecimento e modas de [africanos] em São Domingos durante a revolução [1791-1804], precisamos encontrar maneiras de acessar suas ideias”. Para Sweet, a chave é mais atenção a algo aparentemente básico, mas que leva muitas complicações e desafios a historiadores: a língua. Se estudantes da diáspora africana já têm a prática de utilizar dicionários, etimologias e filologias, há outro universo de conhecimento utilizado por historiadores africanistas que não tem chegado com bastante força ou frequência a nossos estudos da diáspora.

Num artigo publicado em 2021, Kathryn de Luna mostra um caminho especialmente promissor. Ela aponta que, apesar de existir longa história de estudos sobre línguas e palavras africanas na diáspora, existem poucos que vão além de “tratar a língua como fonte de identificar as origens de práticas e ontologias”. Para ir além de velhas perguntas sobre origens e chegar a novas questões de ação e invenção, ela utiliza linguística comparada histórica, que facilita a examinação de “palavras individuais para evidência do processo complexo e sempre contestado de construir entendimentos compartidos dentro de e cruzando fronteiras linguísticas.” Ela aproveita metodologias de linguistas africanistas para reconsiderar o significado do nome do curandeiro-médico François Makandal, “o mais famoso envenenador de Saint-Domingue”, cuja vida e morte foram imortalizadas por autores como Alejo Carpentier, entre outros.

Para historiadores, Makandal ou é revolucionário lutando pela liberdade coletiva ou é curandeiro que cuidava de indivíduos escravizados. De Luna separa o nome em três partes: a raiz (-kand-), o prefixo (ma-) e o afixo (-al-). Em cada um há várias possibilidades de significado e oportunidades para criar, adaptar e mudar. Assim, De Luna mostra por que e como Makandal chegou a ser temido e valorizado por gente escravizada e historiadores através dos séculos. O significado do nome podia literalmente conter ambas ideias—Makandal como perigo e como herói—a mesma vez.

Ela traz uma metodologia parecida a outros mistérios históricos sobre Makandal. Por muitos anos, historiadores pensavam que Makandal era muçulmano, devido a histórias de que ele invocava “Alá”, e passaram gerações debatendo de qual parte da África ele era. Através de um estudo nítido de morfologia (o estudo da estrutura e som de palavras) e a mudança em sons e estrutura de várias palavras e sons, De Luna muda o debate, levando-o além de questões de identidade e origem. É mais provável, ela mostra, que Makandal não dizia “Alá” e, sim, “À la…” para direcionar suas curas aos alvos desejados. O objetivo dela não é simplesmente corrigir uma tradução com outra, mas utilizar metodologia de linguística histórica comparada para redirecionar velhas perguntas sobre identidade e origem para novas explorações centradas nas ações, modificações e invenções de africanos nas américas.

Empolgados pelos estudos sobre Haiti, podemos também fazer novas perguntar: Além de liberdade e igualdade, quais foram os objetivos, desejos e categorias de pensar e estar dos africanos no Brasil na era da Independência? Já sabemos muito sobre a revolta dos hauçás, em Salvador, em 1835, por exemplo, mas o que mais podemos dizer sobre a presença e influência dos africanos em outras revoltas e processos da era da independência? Não são poucos os estudos que se debruçam sobre identidades e origens africanas no começo do século XIX, mas são raros os que mergulham nas histórias e componentes individuais de palavras da forma que De Luna faz para Makandal. Em nomes, palavras e sons que, até hoje são descartados como “desconhecidos, esquisitos”, existem outras histórias sobre África, sua diáspora e a Independência brasileira ainda a serem escritas.

Saiba mais!

CARPENTIER, Alejo. O reino deste mundo. Traduzido por Marcelo Tapia. São Paulo: Martins Fontes, 2010.

DE LUNA, Kathryn M. Sounding the African Atlantic. William & Mary Quarterly. Williansburg, v. 78, n. 4, p. 581-616, 2021. Disponível em: https://bit.ly/3MT6f3Y. Acesso em: 14 jun. 2022.

SWEET, James. Research Note: New Perspectives on Kongo in Revolutionary Haiti. The Americas. Cambridge, v. 74, n. 1, p. 83-97, 2017. DOI: https://doi.org/10.1017/tam.2016.82.

Movimentos e Império - Foto Reprodução Impresso Diário de Pernambuco.

“CABRA GENTE BRAZILEIRA”

Na época da Independência, a revolta dos “Cerca Igrejas” – um movimento das camadas populares, com a participação dos cabras – agitou as ruas e marcou a construção do Império do Brasil

Ana Sara Cortez Irffi

No dia 5 de agosto de 1821, na comarca de Crato, no Ceará, um “grito de terror se ouviu” quando cerca de 800 cabras invadiram a paroquia dessa vila. Ali acontecia a reunião da junta eleitoral, que devia designar os eleitores aptos a participar da eleição geral e fazer o juramento à Constituinte. Considerado parte do processo de Independência no Ceará, esse evento ficou marcado pela investida de camponeses, chamados de cabras pela elite senhorial, que reivindicavam participação nas decisões e eleições políticas.

A “rebelião”, conhecida como movimento dos “Cerca Igrejas”, ocorreu na capitania do Ceará e se concentrou principalmente nas vilas do Crato, Jardim e Icó. Sua denominação remetia à prática dos “rebeldes” de cercarem as igrejas e invadi-las para impedir a votação, ameaçar eleitores, destruir urnas e demais materiais de votação. Anos mais tarde, em 1830, a participação política dos camponeses nesses eventos foi destacada pela elite local como a caracterização de um “Império dos cabras”, que se opunha à Independência e ao Império do Brasil.

Uma das leituras sobre a revolta é que ela foi deflagrada pelo capitão-mor do Crato, José Pereira Filgueiras, descendente de português, militar e proprietário de terras, que se manifestava publicamente contra o constitucionalismo e teria desencadeado uma reação contra as propostas liberais para a Independência, evidenciando disputas e posicionamentos políticos conflitantes na Capitania. Mas o movimento ganhou destaque mesmo pela participação popular dos homens de sítio.

É preciso entender que, como resultado das reações ocorridas com a Revolução do Porto, em 1820, e o retorno de Dom João VI para Portugal, no Ceará, aconteceram manifestações com tumultos e protestos no Crato e em Jardim, quando se realizava a escolha dos deputados provinciais para as Cortes de Lisboa. No dia a dia dessas vilas, pequenos ajuntamentos de cabras armados percorreram as ruas das vilas de toda a comarca, gritando vivas a El Rei, a nosso senhor Jesus Cristo, à religião, à Nossa Senhora e morte à “nova lei”. Como consequência, o medo se espalhou entre aqueles que anunciavam o novo governo.

Rapidamente, toda a comarca do Crato estava “infestada da cabroeira” armada, cerca de 16 mil homens sob o comando de Filgueiras e do Major Ferreira de Sousa. Por várias vezes, as eleições da comarca, que deveriam escolher os representantes da província nas Cortes de Lisboa, foram remarcadas, pois as igrejas, local das votações, foram cercadas pelos cabras armados.

A notícia de que mais de 800 Cabras armados assaltaram a vila, dizendo que vinham matar o Coronel Comandante Geral, por ter obrigado o seu Capitão-mor e o Coronel de Milícia a assinarem a “lei do Diabo”, era impressionante às elites locais, sobretudo a que se opunha ao governo português.

Negros, indígenas e mestiços da região, armados de espingardas, foices e facões, que passaram a cercar e invadir as igrejas para impedir as eleições de 1821, passaram a ser chamados de cabras. Desceram dos sítios e pés de serra e foram à igreja reivindicar a manutenção de tradições, seus costumes em comum.

A participação das populações pobres da Comarca de Crato nessas manifestações precisa ser compreendida com cuidado. Os cabras não eram manipulados por Pereira Filgueiras, eles foram instigados por seu discurso: que a ascensão de um Estado liberal anularia a proteção paternalista do monarca ao pobre. Um discurso que tinha o intuito de angariar o apoio popular.

Os cabras, na verdade, lutavam porque percebiam uma evidente ameaça à sua liberdade, com possibilidade de escravização pelos senhores de terras, pela tomada de suas terras e degradação de suas condições de vida. Em sua compreensão, o braço do Estado, personificado pelas elites locais, os alcançaria – sem o rei, o poder real, que os pudesse regular. Por isso, os cabras lutaram pela manutenção das suas tradições e costumes, como resistência à independência que vinha do litoral. Também por sua maneira de lidar com o território, sem fronteiras para suas atividades e acordos.

O medo das elites estava na fragilidade do Império Brasileiro frente à fragmentação da América Espanhola em várias repúblicas, mas também na fragilização marcada pela falta de acordo da elite senhorial, dividida em partidos e filosofias políticas, frente à unidade ou ao acordo das populações de cor em manifestar e reivindicar seus interesses.

Em carta de 1830 ao Diário de Pernambuco, um anônimo traduziu o medo que colocou liberais e conservadores num mesmo lado político: contra o Império dos cabras. Segundo ele, todos “ralhavam” contra a Independência, chamando o Brasil “Imperio dos cabras, e macacos”, e que eram contra a Independência, como foi parafraseado no estribilho do hino:

“Cabra gente Brazileira

Descendente de Guine

Trocárão as sinco Chagas

Pelas folhas de café”:

Tal receio explica a recorrente referência às populações camponesas como perigosas e rudes pelos habitantes que se consideravam pertencentes à elite senhorial daquela região. Isso se dava em uma sociedade desenhada a partir de cima, divisando os cidadãos honrados e “probos” (os homens do governo) das massas populares, cuja participação política era negada no processo de independência e na formação da nação brasileira. A participação dos cabras na Independência no Ceará foi chamada de Revolta dos “Cerca Igrejas” numa negação à sua cultura política, percebidos como massa de manobra, com suas ações criminalizadas, tanto por liberais como pelos conservadores.

A participação dos cabras nas lutas de liberais e conservadores deve ser entendida como era, de fato: o aproveitamento da luta que interessava a esses camponeses. Nem massa de manobra, nem fanáticos, o chamado movimento dos “Cerca Igrejas” era a participação dos cabras no processo de independência no Ceará. Era o estabelecimento de relações dos cabras com o território em que viviam e os poderes nele constituídos. Era a defesa deles mesmos, de suas tradições e memória.

Nesses 200 anos de Independência do Brasil, devemos um Viva! à Cabra Gente Brasileira!!!

Saiba Mais

ARAÚJO, Reginaldo A. A parte no partido: relações de poder e política na formação do Estado Nacional Brasileiro, na província do Ceará (1821-1841). 2018. Tese (Doutorado em História) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2018.

CORTEZ, Ana Sara R P. O Cabra do Cariri Cearense: a invenção de um conceito oitocentista. 2015. Tese (Doutorado em História) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2015.

PORFÍRIO, F. Weber P. (Re)pensando a nação: a Confederação do Equador através dos jornais “O spectador brasileiro” (RJ) e o “Diário do governo do Ceará” em 1824. 2019. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2019.

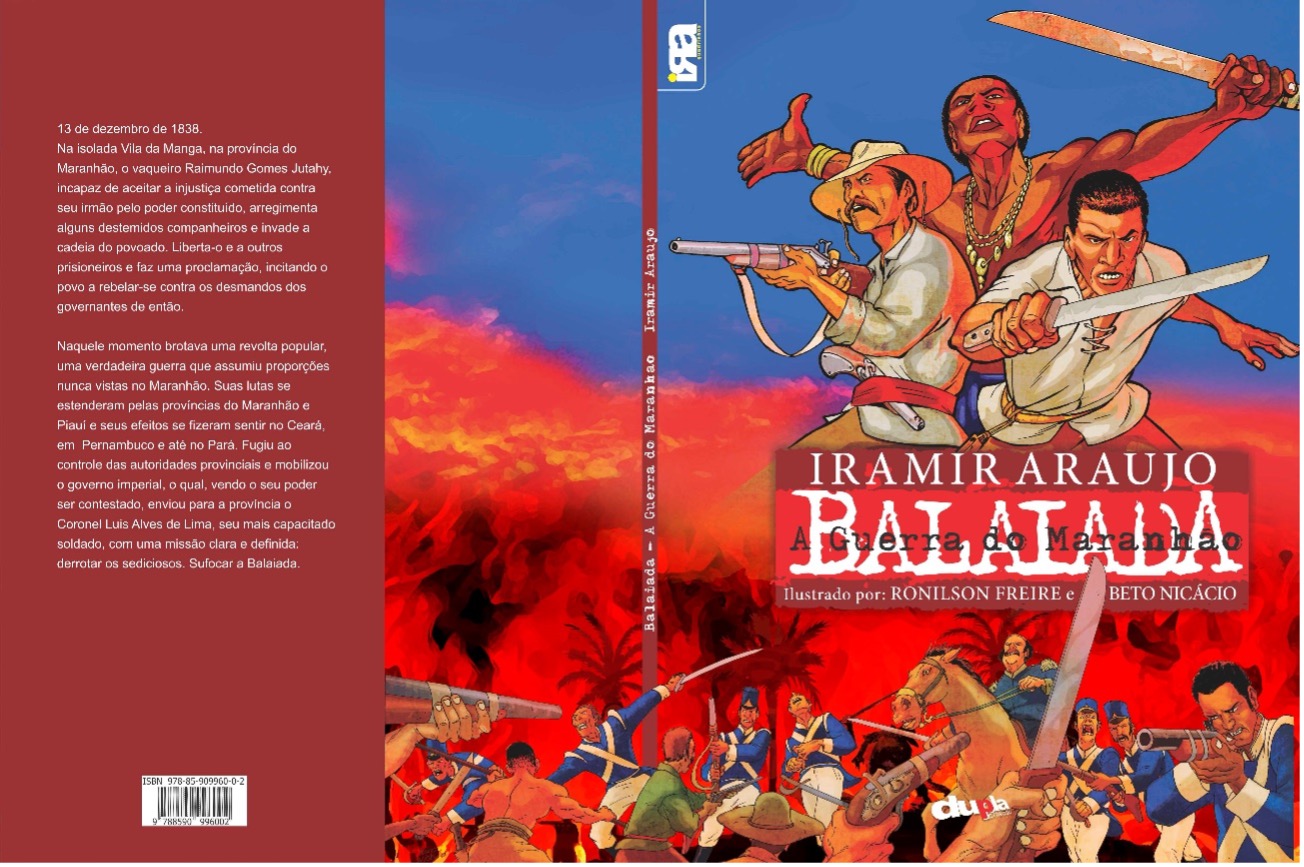

Capa da primeira edição da História em Quadrinhos “Balaiada – a guerra do Maranhão”, de Iramir Araújo, Ronilson Freire e Beto Nicácio. Capa ilustrada por Beto Nicácio (2009)

O GRITO DOS EXCLUÍDOS

Na província do Maranhão os populares independentistas foram também os balaios

Elizabeth Sousa Abrantes

O grito dos excluídos ecoou nas lutas pela Independência no norte do Brasil e não deixou de ser ouvido ao longo das tumultuadas décadas da formação do Estado Nacional. Seus anseios e utopias continuaram sendo barrados e essa exclusão na nova ordem política os motivou a continuarem a interminável luta por cidadania. Na província do Maranhão, os caboclos, vaqueiros, trabalhadores escravizados e indígenas, protagonistas nas lutas independentistas do “Exército libertador”, levantaram-se mais uma vez, agora como balaios, contra as injustiças sociais e o despotismo dos poderosos e seu projeto elitista e conservador.

Por esse motivo, falar da participação dos populares no processo de Independência do Brasil é romper com os silenciamentos da história oficial, que tentou apagar esses registros e essa memória das lutas do povo pobre, chamado de “arraia miúda”, impondo uma memória forjada pelos vencedores. Nesse imaginário construído sobre a independência política do país, a ruptura da metrópole foi apresentada como um “desquite amigável”, uma separação amistosa e sem conflitos, porque capitaneada pelo príncipe regente D. Pedro I, e não “por um aventureiro qualquer”.

As lutas que foram travadas nas províncias nortistas acusadas de separatistas mostram que a independência custou sangue e sacrifício de vidas, a maioria delas de gente do povo. Como exemplo, as batalhas travadas pelas tropas independentes da chamada Coluna Libertadora que, partindo do Ceará, atravessaram o Piauí lutando e recebendo a adesão dos independentistas dessa província até chegar ao Maranhão.

Atravessando o rio Parnaíba para a banda do Maranhão, cresciam as ações e os combates dos independentistas, com adesões nas vilas e povoações, a exemplo das que se localizavam às margens do rio Itapecuru, o Nilo maranhense, no dizer de alguns escritores locais. A participação de populares reunidos em grupos de 50 e 100 homens, os quais se juntariam ao exército libertador, causava preocupação da junta governativa sediada na capital São Luís, que os chamavam de salteadores, para serem tratados como criminosos e não como rebeldes em luta pela causa da independência. O historiador maranhense Vieira da Silva, em sua obra História da Independência da Província do Maranhão, de 1862, chama esses populares de homens rudes, mas de boa fé e boa índole, acostumados a considerar os portugueses como senhores despóticos. Daí o grito de “Mata marinheiro”, uma referência aos lusos e ao sentimento antilusitano que acompanhará as lutas populares, desde a Independência até a guerra civil da Balaiada, maior revolta rural ocorrida em territórios maranhense e piauiense.

A área geográfica onde ocorreram os combates pela Independência no Maranhão foi a mesma que serviu de palco para as lutas dos balaios, a saber, a região sul, o vale do Itapecuru e a banda oriental do Maranhão. Isso significa que a revolta não ocorreu em toda a província, mas abrangeu uma área considerável dela, especialmente na região de produção agrícola, com a monocultura do algodão, e em áreas de grande concentração da população camponesa, como o Baixo Parnaíba, na fronteira com o Piauí.

Assim como na guerra pela Independência, a revolta da Balaiada mobilizou milhares de livres pobres, incluindo indígenas, que colocaram seus arcos e tacapes nessa luta contra a opressão. Vale destacar o velho Matroá, líder indígena que lutou na Independência e, mesmo cansado pelo peso da idade, não se esquivou de mais essa batalha. O contingente de balaios pode ter chegado a 12 mil homens, isso segundo cálculos do próprio presidente da província do Maranhão, o coronel Luís Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias. E ainda mais assustador para as autoridades foi o que eles chamaram de “nuvem negra”, a entrada nessa luta de cerca de três mil escravizados, fossem fugitivos das fazendas da região do conflito, fossem de quilombolas, sob o comando do grande líder negro Cosme Bento das Chagas, o Tutor e Imperador das Liberdades Bem-te-vis.

A Balaiada ou guerra dos Bem-te-vis mobilizou dezenas de lideranças oriundas das camadas populares, vaqueiros e pequenos lavradores, como Raimundo Gomes e Manuel Francisco Ferreira dos Anjos, denominado de Balaio. O vaqueiro Raimundo Gomes deu início ao movimento com a invasão da cadeia da vila da Manga, em 13 de dezembro de 1838, para libertar seus companheiros, e em seguida apresentou um manifesto político que marcaria o início da revolta. O Balaio teve seu apelido utilizado pelos vencedores para denominar a revolta e esvaziar seu sentido político, tendo entrado na luta para livrar seus filhos do recrutamento forçado ou, segundo a versão oficial, para lavar a honra da sua família depois que suas filhas foram defloradas. O certo é que não deixou de lutar contra uma injustiça.

Os balaios conheciam bem o território em que travaram suas lutas, usavam táticas de guerrilhas, as quais provocavam o deslocamento contínuo dos seus acampamentos. Nessa movimentação, circulavam homens, mulheres e até crianças, os quais formavam um “exército invisível”. Os rebeldes tomaram a cidade de Caxias, no sertão maranhense, e assim como os independentistas, chegaram a se aproximar do Golfão maranhense, sem nunca alcançarem a ilha de São Luís. Na guerra de Independência, a Junta Governativa se rendeu diante de um emissário da Coroa, o Lorde Cochrane, a fim de evitar a derrota para o exército libertador. A escritora Carlota Carvalho, em sua obra O Sertão (1924), considera que esses “vencidos seriam, em breve tempo, no Pará, os cabanos, trucidados por Andréia; no Maranhão, os bem-te-vis garroteados por Luís Alves de Lima”. E para o historiador Matthias Assunção a “derrota dos Bem-te-vis foi também uma derrota do Maranhão, ou mais precisamente de um movimento popular democratizante frente às elites mais conservadoras da região”. A luta continua!

Saiba Mais

ASSUNÇÃO, Matthias. A Guerra dos Bem-te-vis: a Balaiada na memória oral. São Luís: Sioge, 1988.

CARVALHO, Carlota. O Sertão. 3.ed. Imperatriz: Ética, 2006.

GALVES, Marcelo Cheche. Ao Público Sincero e Imparcial: imprensa e independência na província do Maranhão (1821-1826). São Luís: EDUEMA/Café & Lápis, 2015.

Fonte: Blog do Pensar a Educação

BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA (2022-1822): POR QUE A HISTORIOGRAFIA DEVE SE PREOCUPAR COM A IDEIA BOLSONARISTA DE PÁTRIA

O Bicentenário da Independência na agenda do governo federal

Elio Flores

No momento em que escrevo, circula um suposto ditado turco nas redes sociais: “quando um boi chega ao palácio ele não vira rei, o palácio é que se torna um curral”. Não se está fazendo analogia com D. Pedro I (1798-1834) que se tornou imperador do Brasil em 1822. O objetivo é pensar no Brasil do Bicentenário e um governo que se vangloria em ser conservador na política e ultraliberal na economia. Os especialistas dizem que se trata de um governo negacionista, isto é, quando a expressão da verdade é substituída pela mentira e pela manipulação’

A lógica dos negacionistas da ciência e revisionistas da própria historiografia impõe aos demais sujeitos da história do tempo presente uma efeméride fundamentalista, a partir do lema “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”.

O que isso significa? Que as religiosidades de matrizes africanas e ameríndias estão sendo convidadas a sair da história. Que seus terreiros e espaços sagrados são vistos como contrários à ideia bolsonarista de pátria. Vejamos o que se narra e o que se defende nas fontes governistas.

A plataforma oficial do governo tem por título “Bicentenário da independência do Brasil – 1822-2022”. O primeiro dado é a contagem dos dias, horas, minutos e segundos para a efeméride. Depois, mais abaixo, o usuário se depara com quatro links para navegar.

No primeiro, com o mesmo título da barra inicial, pode-se ler o discurso governista sobre a independência e a apresentação dos símbolos do Bicentenário. Coisas assim foram escritas: “A Independência do Brasil foi conquistada com um brado. Nossa liberdade, anunciada com uma exclamação”. Donde se segue que: “Um jovem príncipe, do alto de seu cavalo, ergueu sua espada”. Esse método, primeiro as armas, depois as pessoas, é traduzido como a garantia da liberdade. A repetição é a alma do negócio, chamado história bolsonarista da pátria.

Na apresentação dos símbolos, a lógica do mito busca o ídolo das origens (o nascimento do Brasil), como se a linha de tempo fosse uma flecha de Pedro a Jair: “Utilizamos como símbolo oficial do Bicentenário o punho de Dom Pedro I erguendo sua espada durante o Grito da Independência”. A história é gesto? Nada mais?

A apresentação do segundo símbolo atesta o racismo religioso, tão impregnado nos apoiadores do governo: “Nas artes das campanhas do Bicentenário, usamos uma versão estilizada da Cruz da Ordem de Cristo, por ser um símbolo presente de forma constante na identidade brasileira, desde o início de sua história até hoje, e por representar os valores religiosos em que os brasileiros se fundamentam”. A bandeira imperial que destaca a mesma cruz no centro e no topo da coroa também é evocada. Os símbolos das religiosidades indígenas e negras simplesmente desaparecem do Bicentenário. É como disse a pensadora negra Lélia Gonzalez (1935-1994), quando criticava o centenário da abolição, em 1988: “Evidentemente que a gente está vendo que não estamos presentes”.

No segundo link, definido como “Memorial da soberania”, foi estabelecida a linha de tempo da Independência. São fixadas onze datas na temporalidade 1500-1822, entre a chegada dos portugueses e a Independência. Seis no século XVI, duas no século XVIII, três no século XIX. As datas escolhidas são todas do heroísmo colonizador. A população negra, escravizada ou livre, está ausente (invisibilizada) e os povos indígenas aparecem como “bons selvagens”.

O negacionismo étnico foi escrito na lógica da história pacífica, quem chegou era bonzinho, quem estava aqui aceitou tudo: “O encontro entre índios e portugueses foi marcado pelo tom pacífico, amigável e de mútuo interesse por parte dos dois povos”. Sabe-se que a pauta governista nesse ano do bicentenário é legitimar a grilagem das terras indígenas e acabar com qualquer política pública em relação aos povos originários. Os direitos humanos pedem socorro, o Cerrado arde em chamas, a Amazônia morre todo o dia, mas um “historiador” ultraconservador, cuja fonte é a bíblia, escreveu que o Brasil “nasce com o encontro de portugueses e índios aos pés da Cruz”.

Outro aspecto que chama a atenção na linha de tempo, estruturalmente racista, é a ausência do século XVII na história bolsonarista da pátria. Na história do Brasil é o século do Quilombo dos Palmares. A primeira expedição punitiva sobre Palmares data de 1602. Numa linha de tempo de outra brasilidade, que contemple os negro-africanos nessa história, teríamos várias datas e eventos para o século XVII palmarino (1602-1695). Os africanos começam a chegar, escravizados, na primeira metade do século XVI. Assim, a América Portuguesa – título do livro do historiador Rocha Pita, publicado em 1730 − não era exatamente portuguesa, mas indígena e negro-africana.

Olhemos agora para o ano de 1822. O dia do Fico. Afirma-se que deputados portugueses obrigaram o retorno de Dom João VI a Portugal, mas não se menciona a Revolução Liberal do Porto (1820). Exige-se também o retorno de Pedro, o príncipe-regente. Brasileiros suplicam a sua permanência. Assim, diz o texto, “orientado pelo pai, Dom Pedro I decide ficar contrariando a classe política portuguesa”. Ora, Pedro ainda não era I nem imperador. Mas esse anacronismo não é tudo.

Para o Sete de Setembro a ideia presentista (a história agora) chega a ser vibrante. Depois de citar o discurso de Pedro, pela fonte do padre Belchior, a data é assim encerrada: “Com essas firmes palavras cheias de amor à Pátria, o Brasil bravamente conquistou as suas SOBERANIA, LIBERDADE e INDEPENDÊNCIA”. Na verdade, essas três palavras gritadas resumem a ideologia do bolsonarismo (e dos bolsonaristas) e são quase todo dia repetidas nos discursos e postadas nas redes sociais.

A historiografia do tempo presente assiste perplexa a efeméride oficial do Bicentenário terrivelmente negacionista.

Independência e Morte?!

SAIBA MAIS!

BRASIL. Bicentenário da independência do Brasil – 1822-2022. Gov.br, 18 fev. 2022. Disponível em: https://bit.ly/3NNA1IM. Acesso em: 13 fev. 2022.

FRANCHINI NETO, Hélio. Independência e Morte: política e guerra na emancipação do Brasil (1821-1823). Rio de Janeiro: Topbooks, 2019.

GOMES, Flávio. Palmares: escravidão e liberdade no Atlântico Sul. São Paulo: Contexto, 2005.

MANSO, Bruno Paes. A República das Milícias: dos esquadrões da morte à era Bolsonaro. São Paulo: Editora Todavia, 2020.

Índios civilizados em viagem, Maximilian de Wied - 1823

ÍNDIOS CIDADÃOS NO BRASIL INDEPENDENTE

Nas câmaras das vilas de índios da Bahia, lideranças indígenas lutaram pela “Santa Causa do Brasil” e por direitos

Francisco Cancela

Para os homens das elites que ocupavam os novos espaços constitucionais, abertos após a revolução liberal de 1820, a discussão sobre a cidadania dos índios era uma questão em aberto. Nas Cortes de Lisboa, na Assembleia Constituinte do Brasil e mesmo na Câmara dos Deputados não faltaram calorosos debates que buscavam definir se os índios seriam ou não considerados cidadãos. No entanto, essa não parecia ser uma indefinição para dezenas de lideranças indígenas que ocupavam cargos nas câmaras das vilas de índios. Na condição de agentes políticos locais, participaram dos principais eventos do processo da Independência, não apenas emitindo opiniões e posições, mas também aproveitando o momento para defender seus próprios interesses.

A presença de índios nas câmaras foi uma decorrência da política indigenista da segunda metade do século XVIII. Sob o comando do futuro marquês de Pombal (1699-1782), iniciou-se a chamada “reforma jesuítica”, materializada nas leis de 6 e 7 de junho 1755, que resultou na decretação da liberdade dos índios, na transformação dos aldeamentos em vilas e na proposição do autogoverno indígena. Em seguida, com o Diretório dos índios, implantou-se um rígido sistema de tutela por meio de um agente estatal e por um radical processo de imposição cultural, mantendo-se, todavia, a preferência dos índios no governo de suas povoações. Ainda que permeado de contradições, esse período se transformou num momento privilegiado de ampliação das experiências políticas e da consciência histórica das lideranças indígenas, que, ocupando os cargos da governança local, souberam usar o papel das câmaras para negociar seus interesses.

No tempo da Independência, algumas dezenas de vilas espalhadas pelo Brasil continuavam a ser classificadas como de índios. Com diferentes histórias, a província da Bahia possuía 15 dessas vilas que possuíam grande presença de população que se autoidentificava como indígena e também era reconhecida como tal pelo Estado e pelos seus agentes. Algumas dessas vilas contavam com número bastante reduzido de não indígenas em seu termo, assegurando maior domínio das terras e dos cargos da governança por parte dos índios. Outras, porém, contavam com a presença de não indígenas, com quem os índios tinham que dividir os ofícios da câmara e conviver com sua ambiciosa sede por terras e trabalho. De um modo geral, os índios dessas vilas eram considerados “mansos” ou “civilizados” – o que significava que dominavam não apenas a língua portuguesa, mas também os códigos e processos típicos da sociedade envolvente.

A recepção do constitucionalismo nas vilas de índios parece ter gerado um clima de desconfiança das lideranças indígenas. No primeiro semestre de 1822, ao receber dos deputados das Cortes de Lisboa uma consulta sobre a “questão da delegação do poder executivo”, os oficiais da Câmara de Alcobaça simplesmente responderam que se conformavam com qualquer possibilidade, gerando, inclusive, a fúria preconceituosa da Junta Governativa, que explicou a escorregadia posição argumentando que “sendo habitada de índios pouco inteligentes, não soubessem exprimir seu parecer com a devida clareza e precisão”. Ao que tudo indica, o receio de uma destituição da autoridade régia colocava os índios numa situação de preocupação, pois historicamente incorporaram a figura do monarca como grande intercessor de seus interesses.

Com a consolidação de D. Pedro como uma saída para a crise, as câmaras das vilas de índios atuaram ativamente na defesa da “Causa do Brasil”, inclusive participando dos campos de batalhas, onde atualizaram sua longa tradição de participação nas guerras coloniais. A câmara da vila de Santarém, por exemplo, enviou uma tropa de 70 índios para proteger a sede provisória do governo interino em Cachoeira, concedendo 30 mil réis para o auxílio do transporte e alimentação dos soldados. Nessas experiências, não faltou aos índios interpretarem a guerra a partir de sua condição de portadores de direitos diferenciados, exigindo, por exemplo, dispensa do serviço militar quando se atingia os três meses de trabalho ou a aquisição de soldo extra para auxiliar no sustento de suas famílias.

As câmaras das vilas de índios buscaram também participar, ao seu modo, dos novos pactos que se construíam entre os poderes local e o central. No ato de aclamação de D. Pedro em Vila Verde, por exemplo, os índios não somente demonstraram dominar o uso do vocabulário político da época, mas também escreveram uma história na qual se transformaram em importantes protagonistas da ação da Independência, pois se colocaram, na comarca de Porto Seguro, como “os primeiros que abrimos as espessas nuvens do servilismo em que vivíamos subjugados”. Com essa narrativa, incorporaram o discurso de ruptura presente naquele contexto revolucionário, associando o antigo regime e a condição colonial à servidão, num jogo de contraste que apontava como horizonte de mudança à ideia de liberdade.

Da construção da Independência, os índios camarários passaram à luta por direitos. Na Vila Verde, denunciaram as formas de trabalho compulsório exigindo o direito à liberdade, utilizando nas petições as palavras patriotismo e despotismo. Na vila de Trancoso, reivindicaram a reconstituição de seu patrimônio territorial, recusando-se a pagar foro nas terras que lhes foram doadas pela coroa no século XVII, com argumento de direitos adquiridos. Em 1830, ao analisar alguns desses embates dos índios camarários, o deputado José Clemente Pereira, reconhecendo a legislação indigenista e a própria política indígena, vociferou: “os índios já eram cidadãos antes da constituição”. Passados 200 anos, os povos indígenas ainda hoje lutam por uma cidadania que lhes assegure os direitos constitucionais à terra e à liberdade, vergonhosamente negados pelo Estado brasileiro.

Saiba Mais

COSTA, João Paulo. Na Lei e na Guerra: Políticas Indígenas e Indigenistas no Ceará (1789-1845). Campinas: Ed. Unicamp, 2016.

MOREIRA, Vânia. De Índio a Guarda Nacional: Cidadania e Direitos Indígenas no Império (Vila de Itaguaí, 1822-1836). Topoi. Rio de Janeiro, v. 11, n. 21, p. 127 142, 2010. DOI: https://doi.org/10.1590/2237-101X011021007

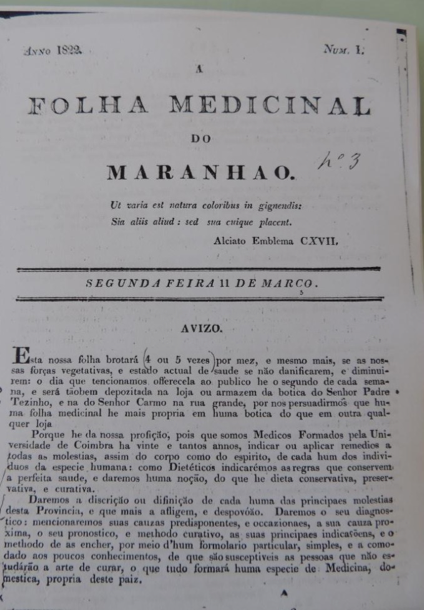

Jornal de Commercio em 1827, Hermeroteca DigitalBN. Primeira capa mostra um novo negócio nascendo

PIERRE PLANCHER

UM EDITOR INDEPENDENTE NOS TRÓPICOS

De como um francês bonapartista movimentou os negócios editorais brasileiros logo após a Independência

Joana Monteleone

Em 1824, aportou na capital do país que nascera há poucos anos um livreiro, editor e jornalista francês. Pierre Plancher chegava com malas e bagagens pesadas, por assim dizer. Trazia no navio em que viajava todo o equipamento necessário para montar uma tipografia – não era pouca coisa e não era nada leve. Vinham com ele alguns trabalhadores que sabiam manejar as prensas e imprimir os livros. Desembarcar com uma mala era uma coisa, mas querer aportar com uma tipografia e seus trabalhadores era algo bem diferente.

O Brasil era uma país novo: tornara-se independente apenas dois anos antes. Os modos de governo ainda estavam se constituindo, com avanços e recuos entre a população, a elite, os políticos e o novo imperador, D. Pedro I. Plancher saíra da França de Napoleão Bonaparte, que foi derrotado em 1815. Desde então imperava o retorno ao governo absolutista dos Bourbon, o que, na prática, significava restrição de direitos civis conquistados com a Revolução de 1789, suspensão da liberdade de imprensa e perseguição aos apoiadores do regime bonapartista.

Diante das perseguições, que eram mais fortes para um editor independente, Plancher decide sair da França rumo ao “novo” continente – ficou na dúvida se iria para a Suécia, os Estados Unidos, países com liberdade de imprensa, ou para o Brasil. Mas acabou escolhendo as terras brasileiras, que era uma jovem monarquia que prometia poder relativo ao governante e cuja língua estava próxima à que falava.

Plancher era um editor criado nas águas turbulentas dos anos finais do Antigo Regime, da Revolução de 1789 e dos anos de Napoleão Bonaparte. Publicou as obras completas de Voltaire e as edições de Dante, John Milton e Schelling. Foi o primeiro editor francês de Walter Scott. Gostava principalmente do debate político e chegou a nomear sua editora de “librairie politique”, “editora política” em português. A si mesmo, chamava de “editor das Câmaras do Deputados”. Mas quando começou a imprimir uma obra de Saint-Edme sobre Napoleão, em 1820, as autoridades suspenderam suas atividades e sua permanência na França ficou comprometida.

O Brasil havia assegurado a liberdade de imprensa há pouco. Parecia, aos olhos do mundo, um lugar promissor para se instalar uma tipografia. Além disso, os novos tempos da independência fomentavam os debates políticos de maneira acalorada, e Plancher percebeu que podia participar ativamente da vida política na nova monarquia, como sempre gostou de fazer. Assim, nos primeiros meses de 1824, ele aportou no Brasil disposto a investir e fazer novos negócios.

Ao chegar, Plancher expressou seus “sinceros votos d´hum verdadeiro amigo, testemunha das grandes revoluções na Europa e instruído pela experiência de seus estragos e seus flagelos”. Mas as coisas não eram tão fáceis quanto podiam parecer da Europa e a entrada no país foi tumultuada. O editor francês precisou pedir a intervenção direta do jovem imperador D. Pedro I. Depois de resolvido o imbróglio, disse: “A minha gratidão para os benefícios da sua majestade o Imperador e de muitos dos seus ministros não tem limites: vítima de uma intriga para que não tendo dado motivo algum, achei-me desterrado do Brasil mesmo antes de minha chegada; porém Sua Majestade mandando informar o meu negócio, justiça me foi feita”. A justiça do imperador, na verdade, era uma isenção especial de impostos de importação para todo o equipamento.

Assim, a tipografia e editora foi aberta provisoriamente em março de 1824 na rua dos Ourives, n. 60. No começo do século XIX, livrarias, tipografias e editoras se misturavam num mesmo estabelecimento e com Plancher não foi diferente. Com as máquinas estavam também os livros já impressos na França e que podiam ser vendidos para uma elite ilustrada que lia em francês no Brasil. Então, vieram com ele obras de D’Alembet, Diderot, Condillac, Montesquieu, Mirabeau entre outros escritores menos conhecidos. Poucos meses depois, Plancher já sabia que a melhor rua do Rio de Janeiro para fazer negócios era a rua do Ouvidor e foi lá, no número 80 e depois no número 95, que abriu lojas maiores.

O tipógrafo francês foi, sobretudo, um homem de negócios – rapidamente dominou o português e passou a imprimir obras, trabalhando principalmente para o governo imperial, com a impressão de catálogos administrativos ou econômicos. Foi a tipografia de Plancher que imprimiu a Constituição do Império do Brasil, o que nos mostra o grau de confiança do imperador para com a editora recém-instalada.

Com uma enorme capacidade de inovação e vontade de prosperar, Plancher vai lançar um guia de ruas do Rio de Janeiro e outra espécie de guia para estrangeiros na cidade, além de um manual de conversação francês-português. Lançou logo uma espécie de almanaque, o Folhinhas de algibeirra e de porta, e, em 1827, o Almanack Plancher, mais completo, inspirado pelos almanaques iluministas e revolucionários que lia em Paris. O almanaque era completo, com nome da nobreza, endereço de comerciantes e profissionais liberais da cidade, além de textos pequenos e informativos.

Naturalmente não demorou muito para que Plancher começasse a publicar periódicos e panfletos políticos – na época, o país vivia um intenso debate sobre seu futuro e sobre a construção da jovem nação. Esses debates se traduziam tanto em acaloradas discussões legislativas, quanto também nesses panfletos e periódicos políticos. Saíram, assim, Spectador Brasileiro, que dura até 1827, a Revista Brasileira “das ciências, artes e indústria”, e o Propagador das Ciências Médicas.

Dessa maneira, com seu espírito empreendedor e com vontade de fazer negócios, Plancher se tornou um nome importante e conhecido na corte brasileira, que começava a se estabelecer. Suas relações com imperador, contudo, foram conturbadas. Três meses depois de aportar no Rio, recebeu o título de “Impressor real”, apesar da existência da Typographia Nacional. Seu equipamento e suas técnicas de impressão eram as mais modernas possíveis para a época.

Plancher era um apaixonado por política e não tardou a se envolver nos discursos, ideias e práticas do novo Brasil que surgia. Assim que desembarcou, lançou o Spectador Brasileiro, que saiu em 28 de junho de 1824 – a gratidão a D. Pedro I evidenciava as tentativas de estabelecer seu negócio e prosperar no Brasil sob as graças do imperador. O jornal acabou em maio de 1824, tendo um artigo polêmico em defesa do ministro da Guerra, o conde de Lajes, João Vieira Carvalho. O imperador se envolvia diretamente nas discussões políticas, escrevendo sob pseudônimo. Depois disso, o jornal foi logo substituído pelo L´Indépendent, feuille de commerce politique et littéraire teve dez números, publicados entre 21 de abril e 24 de junho de 1827, saindo semanalmente, aos sábados. O título fazia uma referência explícita aos acontecimentos de 1822, além de reforçar a ideia de liberdade de imprensa. No jornal, a guerra da Cisplatina, críticas teatrais e numerosos artigos. Mais uma polêmica e as folhas foram substituídas pelo L´Écho de l´Amérique du sud. Mas seu jornal mais famoso e comercialmente bem-sucedido foi o Jornal do Commercio, que ele comprou, sob o nome de Diário Mercantil, de Francisco Manuel Ferreira, em 1827. Anúncios, loterias, polêmicas políticas e problemas para homens que faziam negócios no novo império faziam da própria publicação de Plancher um desses novos negócios prósperos.

O Jornal do Commercio nasceu sob o signo na nova nação. A publicação fazia negócios com anúncios de escravos, preços de mercadorias que saíam e entravam nos portos e anúncios das próprias embarcações que chegavam e partiam. Colocava em suas páginas os pilares do que viria a ser o império brasileiro: um país escravocrata, com a economia baseada na monocultura agrícola e inserido nas comodidades do mundo moderno e tecnológico do século XIX (mas apenas para alguns). Rapidamente, o jornal fez sucesso como negócio, até que Plancher o vendeu para voltar para a França.

O editor francês viveu intensamente os anos que se seguiram à Independência – foi um ator político fundamental na formulação e consolidação do projeto de nação de D. Pedro I. E foi justamente essa proximidade que fez com que deixasse seus negócios no Brasil e partisse de volta para a Europa, em 1834. Sem D. Pedro no Brasil, que voltara a Portugal para lutar contra Maria Isabel, Plancher se viu isolado e sem apoio do Estado. Mas, nesses primeiros anos do Brasil, o editor fez escola e tornou-se lembrado por muito anos ao longo do império.

Para saber mais

DAECTO, Marisa Midori. O império dos livros. São Paulo: Edusp, 2011.

MOLLIER, Jean-Yves. O dinheiro e as letras. São Paulo: Edusp, 2010.

SENNA, Ernesto. O velho comércio do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: G. Ermakoff, 2006.

Mulher de turbante - Biblioteca Nacional

INDEPENDENTEMENTE, MULHERES NEGRAS: CORPOS E PENSAMENTOS TRANSGRESSORES

Desde 1822, mulheres negras suplantam a ordem socialmente imposta, ao romperem barreiras para (re)existir. Enquanto corpos e mentes, elas desestabilizam os territórios de exclusão e de estigmas raciais, invadindo casas, corações e pensamentos conservadores, elitistas e racistas

Iamara da Silva Viana

Desde a proclamação da Independência política do Brasil, em 22 de setembro de 1822, negros foram – e são até hoje – excluídos do processo de construção da identidade nacional. Contudo, ao utilizarmos uma lente para aproximar nossos olhares, perceberemos que a mulher, de modo geral, e a mulher negra, mais especificamente, ainda não ocupa determinados espaços. E não só, a mulher negra também fora excluída de alguns ofícios e da política, negando-lhe a possibilidade de ocupar os chamados lugares de poder. Lélia Gonzalez (1935-1994) já apontava tal exclusão, ao pensar a população negra ainda na década de 1980. A mulher negra, entretanto, com seu corpo reduzido tão somente à sexualidade, teve e tem produzido transgressões, ao ocupar espaços e desenvolver pensamentos não subalternizados. Precisamos teorizar sobre o sentido amplificado de tais transgressões, as corpóreas, as imagéticas, as morais e as políticas. A questão não é nova, sabemos, mas, neste momento de efeméride, nos perguntamos: quais os lugares sociais ocupados pela mulher negra, após 200 anos da Independência do Brasil?

Para além de coisas e palavras, a mulher negra pode ser pensada por meio de suas experiências e seus horizontes envolventes. Se, no passado, na sociedade escravista, essa mulher fora propriedade de outrem, escravizada, logo, não possuidora de direitos, qual a realidade que se apresenta para ela hoje? Afinal, na senzala ou na casa grande, seu trabalho foi fundamental para a construção da sociedade brasileira. O corpo negro feminino foi exposto a diferentes violências – físicas, morais e psicológicas – muitas das quais as diferentes fontes e pesquisas não computam, nem demonstram. Nesse sentido, o historiador precisa localizar, em termos empíricos e teóricos, tais tópicas da mulher negra. Entretanto, as marcas do passado escravista podem ser percebidas em pesquisas do IBGE, em que mulheres negras são as maiores vítimas de feminicídio, as que mais abandonam a escola básica, as que têm os menores salários, mesmo quando rompem barreiras sociais construídas historicamente e adentram em um curso universitário. Desse modo, são vistas e pensadas como passíveis de crimes, roubos, ainda hoje, e, portanto, criminosas em potencial ou não possuidoras de poder econômico, político e cultural.

Embora o termo independência seja um substantivo feminino que indica condição de liberdade, a independência do nosso país, em 1822, não trouxe mudança à condição jurídica de mulheres escravizadas. Pesquisas e leituras nos levam a pensar a mulher escravizada – africana ou descendente – como detentora de dupla base forjadora de sua constituição identitária, mas também da própria sociedade brasileira. A mulher africana escravizada, que chegou às Américas por meio da diáspora forçada, se tornou produtora e reprodutora, ao mesmo tempo, daquela e naquela sociedade. Produtora, pois ocupava distintas funções nos mundos rurais e urbanos, desempenhando ofícios nas lavouras, nas casas grandes e nas cidades como escravizada ao ganho. Reprodutora, principalmente a partir das leis de fim do tráfico (1831 e 1850), posto que ainda a escravidão continuasse vigorando fortemente em terras brasileiras. Seus filhos, a partir de então, poderiam ocupar o espaço problemático de reposição da mão de obra para ricos fazendeiros. E, não por acaso, alguns manuais de medicina apontam pedagogicamente como o senhor poderia incentivar suas escravizadas a terem filhos: com presentes ou premiações.

A relevância do papel das mulheres negras africanas escravizadas e de sua descendência, pode ser percebida não apenas nos diferentes ofícios que elas dominavam, mas também nas escolhas e no protagonismo nas pequenas margens tangíveis numa sociedade escravista. Sendo propriedade, poderia ela se negar aos mandos e desmandos senhoriais? Caetana, ainda na primeira metade do século XIX, disse “não” ao seu senhor, transgredira o sistema e o controle senhorial, ao se recusar a manter o casamento imposto pelo seu proprietário. O processo de nulidade de seu casamento – o único no qual escravizados estiveram envolvidos – serviu de fonte para o livro Caetana diz não, da historiadora Sandra Lauderdale Graham, publicado em 2005. Caetana transgrediu uma das bases da sociedade escravista: a família no modelo católico. Isso porque seu casamento havia seguido todos os trâmites religiosos da época, mas contra a sua vontade, e o seu “não” abalou toda a hierarquia masculina daquela sociedade patriarcal.

Nem tudo, no entanto, eram flores. A negação de uma escravizada às ordens estabelecidas pelo seu proprietário ou proprietária, rompiam os paradigmas sociais. De tal modo que, muitas delas não tiveram direito à maternidade e à amamentação. A cultura que existia muito antes do tráfico transatlântico, chegou às américas, onde mulheres cativas e o aleitamento forjaram comércio profícuo para diferentes proprietários(as). Em alguns casos, aquelas mulheres tiveram seus filhos retirados de seus cuidados e foram alugadas para amamentar outra criança, branca, filha(o) de algum proprietário/a, uma vez que mulheres brancas não alimentavam seus filhos(as). O comércio que alimentava crianças brancas, assolava outras com a fome, as negras, filhas e filhos das mulheres cativas. O uso de nutrizes no comércio de leite foi intenso no século XIX no Brasil.

Outras mulheres transgrediram e continuam a fazê-lo na sociedade brasileira. Maria Firmina dos Reis (1822-1917) ao descrever o escravizado de modo humanizado, no romance Úrsula (1859), rompeu barreiras culturais, tornando-se pioneira na escrita antiescravista e antirracista. A primeira romancista brasileira também ocupou o primeiro lugar no pódio de professora concursada do município de Guimarães no Maranhão. A historiadora Beatriz do Nascimento (1942-1995) foi professora, roteirista, poeta e ativista pelos direitos humanos de negros e de mulheres, foi transgressora ao ocupar lugares predominantemente masculinos.

Mulheres negras na sociedade brasileira contemporânea, após 200 anos da Independência, transgrediram e conquistaram espaços antes inimagináveis. Superaram homens em anos de escolarização e adentraram no espaço acadêmico. Inversamente, isso não se converteu também em melhores salários ou cargos. Nem mesmo representou maior dignidade ou respeito. Mulheres negras ainda hoje são as maiores vítimas de violência doméstica e de feminicídio. Continuam a dizer “não”, todavia, nem sempre são ouvidas, segundo pesquisas do IPEA. Entre os anos de 2001 e 2011, constatou-se que a maioria das vítimas de feminicídio são jovens e negras (31% tem entre 20 e 19 anos, e 61% é preta ou parda), cujas mortes ocorrem no interior de suas casas, o que demostra que essa violência é geralmente infligida por parceiros ou ex-parceiros. As Caetanas do presente continuam a dizer “não”, a transgredir a ordem imposta por uma sociedade marcada pelo racismo, o machismo e o sexismo, mas poucas são ouvidas ou respeitadas em suas escolhas. Ainda que ocupem lugares de poder, como a vereadora Marielle Franco (1979-2018), do Rio de Janeiro, correm o risco de serem assassinadas por cumprir seus papéis. A brutalidade do seu assassinato chama a atenção para o fato de ser ela uma mulher preta, favelada, lésbica, que rompeu paradigmas sociais solidamente construídos ao longo do processo histórico de formação da sociedade brasileira. Mas seu corpo preto não teve direito à liberdade em um país independente. A mulher negra é fundamentalmente espaço e tempo de transgressão.

Para saber mais

XAVIER, Giovana; FARIAS, Juliana Barretos; GOMES, Flávio. Mulheres Negras no Brasil escravista e do pós-emancipação. São Paulo: Selo Negro, 2012.

GRAHAM, Sandra Lauderdale. Caetana diz não: histórias de mulheres da sociedade escravista brasileira. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.

MACHADO, Maria Helena P. T.; BRITO, Luciana da Cruz; VIANA, Iamara da Silva; GOMES, Flávio dos Santos. Ventres Livres? Gênero, maternidade e legislação. São Paulo: Editora Unesp, 2021.

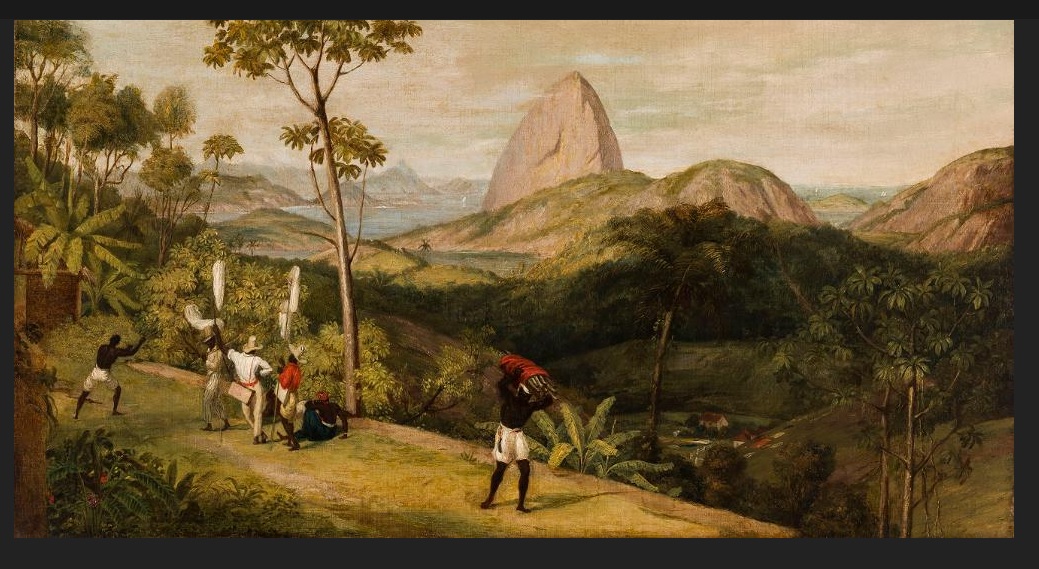

Charles Landseer. Rio de Janeiro, 1827

CONSTRUINDO O BRASIL POR MEIO DE ESTRADAS E DO TRABALHO COMPULSÓRIO

Télio Cravo

A tentativa de construção de pontes e estradas num extenso território, dotado de condições topográficas e hidrográficas, se não adversas, extremamente singulares, sem dúvida, é fato primordial para compreender os impasses da infraestrutura viária na formação do país. Pontes e estradas foram responsáveis por escoar um comércio interno intenso e demandaram conhecimentos de técnicas construtivas produzidas por engenheiros, artesãos e trabalhadores. Desejaram integrar circuitos mercantis internos e externos, dependeram de interesses fiscais, políticos e econômicos e, sobretudo, se valeram de diferentes formas coercitivas de trabalho: livres, libertos, escravizados, africanos livres, imigrantes, indígenas e galés.

Construir estradas e pontes significou operar valores, expectativas e marco distintivo da formação do Império do Brasil. Em dezembro de 1821, apressou-se o estabelecimento de uma comunicação interior entre as províncias de São Paulo e Minas Gerais. Criou-se uma linha de “correio por terra”, com direção para a Comarca de São João Del Rei. A carta egressa do Palácio do governo de São Paulo, assinada por José Bonifácio de Andrada e Silva (1763-1838), sublinhava o esforço de promover a comunicação interior entre São Paulo e Minas a fim de estimular o comércio interno de ambos, destruído pelo sistema administrativo do velho despotismo, e estreitar os “vínculos de amor, e fraternidade […], a formarem um só povo pela identidade de origem, de costume, de hábitos, e de sentimentos […]”. Os contornos políticos, expressos nos ofícios trocados entre as duas províncias, revelavam temores de invasão do Rio de Janeiro por tropas de Portugal. O governo de São Paulo anunciava a marcha de mil e cem homens em direção ao Rio de Janeiro e solicitava ao governo mineiro providências semelhantes: colocar em marcha suas tropas até a província de São Paulo para que “se encontrem com os daqui, e continuem a marcha […] até que cheguem a Corte do Rio de Janeiro”. A troca de ofícios entre os palácios de governo de São Paulo e Minas Gerais, territórios do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, colocavam em movimento a centralidade do Rio de Janeiro, capital do Império de uma Corte radicada no ultramar, as comunicações interiores, relações mercantis e a associação entre defesa militar, tropas e população.

Como resultado político da emancipação e dos contornos políticos, construir e manter as vias de comunicação exigiu um amplo continuum de graus de pressões coercitivas que foram usados para estimular a obtenção de mão de obra. Violência, mecanismos de controle e vigilância dos trabalhadores condicionaram e estruturaram o universo do trabalho. No caso dos escravizados, o sistema de aluguel de cativos para obras viárias rendia enormes somas monetárias para os proprietários escravistas. Quanto ao tempo de trabalho, impunham-se restrições e controle. O dia de trabalho contava com 10 horas, mas somente se contabilizava as horas efetivamente trabalhadas. Isto é, acidentes, chuvas, doenças ou qualquer outro tipo de interrupção resultavam automaticamente na redução do número de horas e, por conseguinte, no rebaixamento do montante a receber. Regular o tempo de trabalho ganhava contornos sob a tutela dos feitores ou dos administradores da obra. Era reservado aos trabalhadores uma hora e quarenta minutos para descanso e alimentação a cada dia de trabalho, sendo quarenta minutos para o almoço e uma hora para o jantar. A dieta básica dos trabalhadores era constituída por toucinho, feijão, farinha de milho, cachaça e ervas.

O sistema de aluguel de cativos contou com o uso da violência. Ao feitor, cabia somente aplicar castigos “leves”. Em caso de crime grave, o escravo era levado ao dono, que realizaria o castigo. Entretanto, dependendo da gravidade, o castigo ganhava um caráter pedagógico, sendo efetuado sob os olhares dos trabalhadores. Nesse emaranhado de processos interdependentes que, em curso, mobilizaram meios para desenvolver a infraestrutura viária, desenrolaram conflitos e tensões no mundo do trabalho.

O ajustamento de milhares de trabalhadores com distintas condições jurídicas e a presença do sistema de aluguel de escravos demonstram a violência como técnica de controle e a face da dominação senhorial e as novas formas de organização do poder em três níveis: a economia, o trabalho e o Estado. Obras viárias constituíram uma rede de serviços ligada à organização estatal que resultaram numa organização social laboral, caracterizada pelo trabalho intermitente; o elevadíssimo retorno monetário obtido pelos donos de escravos alugados; e a inversão na importação de escravos novos provenientes do tráfico transatlântico negreiro. É indispensável refletir sobre o processo histórico-social de integração territorial do Império do Brasil, sobre os quais o Estado e a nação se assentaram. Longe de uma transação política pacífica, com a internalização dos centros de poder, projetos de integração territorial descortinaram disputas e um universo de trabalhadores. Esses aspectos, ao mesmo tempo, que herdaram elementos políticos, culturais, institucionais e simbólicos das estruturas coloniais, foram transfiguradas pelo processo de ruptura da Independência.

Saiba Mais

CRAVO, Télio. Construindo pontes e estradas no Brasil Império: engenheiros e trabalhadores nas Minas Gerais (1835-1889). São Paulo: Alameda, 2016.

CRAVO, Télio. Sistema de aluguel de escravos em obras públicas viárias do Brasil Império. Revista Brasileira de História & Ciências Sociais, Rio Grande, v. 11, n. 22, p. 162-181, 2019. Disponível em: https://bit.ly/3FJiJta. Acesso em: 13 mai. 2022.

CRAVO, Télio. Estrutura e dinâmica do trabalho compulsório e livre na infraestrutura viária do Império do Brasil: africanos libertos, escravizados e livres (1854-1856). História, São Paulo, v. 40, p. 1-19, 2021. DOI: https://doi.org/10.1590/1980-4369e2021060.

LAMOUNIER, Maria Lucia. Ferrovias e Mercado de Trabalho no Brasil do século XIX. São Paulo: Edusp, 2012.

SOUZA, Robério. Trabalhadores dos trilhos: imigrantes e nacionais livres, libertos e escravos na construção da primeira ferrovia baiana (1858-1863). Campinas: Editora Unicamp, 2015.

MENDONÇA, Joseli. Sobre cadeias de coerção: experiências de trabalho no Centro-Sul do Brasil do século XIX. Revista Brasileira de História, v. 32, n. 64, p. 45-60, 2012. DOI: https://doi.org/10.1590/S0102-01882012000200004.

Felix Taunay (c. 1830) - Mata reduzida a carvão

FRANÇA E BRASIL NA ÉPOCA DA INDEPENDÊNCIA:

QUANDO O HAITI FOI AQUI

Wilma Peres Costa

Quando evocamos o papel da França nas décadas iniciais da formação da nação brasileira, pensamos nas marcas da cultura francesa, na visualidade e na literatura. Em primeiro plano, o legado da colônia de artistas franceses que aqui chegou, em 1816, da qual o rico repertório de Jean-Baptiste Debret (1768-1848) é o exemplo mais eloquente. Ele dominou a visualidade do período, das pinturas e gravuras que registraram os acontecimentos aos símbolos nacionais, entre os quais a própria primeira bandeira nacional, com o brasão que traz entrelaçados o fumo e o café. O pintor Nicolas Antoine Taunay (1755-1830), integrante do mesmo grupo, com seus cinco filhos, registrou paisagens e retratos e um dos sues filhos, Félix-Émile Taunay (1795-1881), foi diretor da Academia Imperial de Belas Artes (1834), consolidando as bases do ensino artístico no Brasil. Também é conhecida a impregnação da cultura francesa no nascente movimento romântico brasileiro, em fecunda circulação de ideias, tópicas e escritos, estimulados no século XIX pelo viajante francês Ferdinand Denis (1798-1890), onde as temáticas indígenas, inspiradas em parte nos escritos de René de Chateaubriand (1768-1848), foram exploradas por poetas e romancistas.

Menos se fala sobre o papel de Chateaubriand e de outros franceses emigrados nas decisões que articularam os interesses da Restauração Bourbônica (1815-1830) com os acontecimentos americanos. Comecemos pelo contexto no sistema mundo: a rivalidade anglo-francesa e os efeitos sobre a França da fragorosa derrota por ocasião da Revolução de São Domingos (1791-1804), que levou à perda da sua colônia mais próspera, com enorme custo em vidas e bens materiais. Antes de 1816, sucessivas ondas de emigrados franceses chegavam a Portugal e seus domínios, em busca de proteção política, oportunidades econômicas e da expectativa de recuperar, nos trópicos, as condições ou parte da vida senhorial perdida nas tormentas revolucionárias. Alguns eram de famílias militares, como os Beaurepaire, os Escragnolle, Labatut, acolhidos já em Portugal, acompanhando D. João na vinda para América. Muitos deles foram proprietários em São Domingos, como a Condessa de Rochefeuil, que se juntou ao sobrinho, Jacques-Marie Aymard, o Conde de Gestas (1786-1837). A partir de 1816, além de artistas, chegavam também naturalistas e negociantes, de variadas inclinações políticas, inclusive antigos servidores de Napoleão, como Debret, os Taunays e o General Hogendorp (1761-1822), veterano das campanhas da Rússia.

Na Corte, o passado político pesava mais. Os Taunays tomaram outro caminho. Liderados pelo filho mais velho, militar condecorado das campanhas napoleônicas, foram se instalar na Tijuca, onde seus compatriotas estavam mais interessados nos negócios do que nas divergências políticas. Ali, a atividade agrícola se expandia rapidamente, atraindo imigrantes franceses de todas as vertentes. Ali, também, o General Hogendorp, o Conde de Gestas, a Baronesa Rouen e os Taunays podiam dedicar-se à agricultura em boa vizinhança, desde que tivessem recursos ou pudessem obter terras, que eram propícias ao cultivo do café.

A produção e exportação do café ocupava o nicho de oportunidade resultante da desorganização da produção de São Domingos, transformando em lavoura de exportação um cultivo que era feito, até então, em chácaras e quintais. A Tijuca foi um lugar importante de elaboração das técnicas de produção escravista do café, trazidas e adaptadas naquele lugar pelos emigrados franceses que se instalaram na Tijuca. O Duque de Luxemburgo, emissário diplomático francês, que viera em missão especial, em 1816, trazendo consigo o botânico e viajante Auguste de Saint Hilaire (1779-1853), havia servido em São Domingos e logo se interessou pela atividade, associando-se para isso a um parceiro de grande experiência e emigrado de São Domingos: o francês Louis François Lecesne (1759-1823), que se tornaria figura chave na propagação do café nos arredores do Rio de Janeiro. Tendo circulado pelo Caribe e pelos Estados Unidos, Lecesne era uma enciclopédia viva de conhecimentos sobre a plantação escravista. O Barão de Langsdorff (1774-1852), cônsul da Rússia que se associou às pesquisas dos franceses, considerava sua fazenda da Tijuca, como verdadeira escola.

Os interesses que gravitavam em torno do café nos arredores do Rio de Janeiro, valeram-se de estratégias políticas que se articulavam na França, a partir de 1821, quando desponta o protagonismo de René de Chateaubriand. O escritor e poeta tornou-se integrante do Ministério Villèle (1821-1828) e foi o ministro plenipotenciário no Congresso de Verona, em 1822. Sua atuação naquele encontro teve importantes desdobramentos para o emergente Império brasileiro. Procurando contrapor-se às pretensões inglesas sobre o mundo americano e responder às demandas dos colonos franceses por reparações pelas perdas sofridas em São Domingos, Chateaubriand enfrentou decididamente as pressões inglesas pela abolição do tráfico de escravizados impedindo a sua equiparação ao crime de pirataria. Esse posicionamento de contrapeso às pressões inglesas contra o tráfico, favorecia D. Pedro, e viria a esvaziar a eficácia dos tratados assinados por D. João e por ele mesmo, fazendo gravitar para o projeto pedrino as várias vertentes políticas da colônia francesa do Rio de Janeiro.